Por segundo año consecutivo, en la Feria del Libro se hace el ciclo La Palabra Indígena. Diálogo entre Escritoras y Escritores Originarios. Comienza este miércoles, a las 20.30, en la Sala Alfonsina Storni, con un diálogo entre la escritora Selva Almada y el poeta wichí Lecko Zamora, de la provincia de Chaco. El ciclo, que concluye el viernes, está a cargo del escritor Fabián Martínez Siccardi y la antropóloga Fiona Martínez.

Destinado a escuchar, entrevistar, conocer y leer a representantes de la literatura indígena, la iniciativa tuvo una respuesta masiva de público en 2024. En la actualidad, más de quince lenguas indígenas se mantienen activas en la Argentina y cuentan con una valiosa producción literaria que, de a poco, comienza a ser conocida por los lectores.

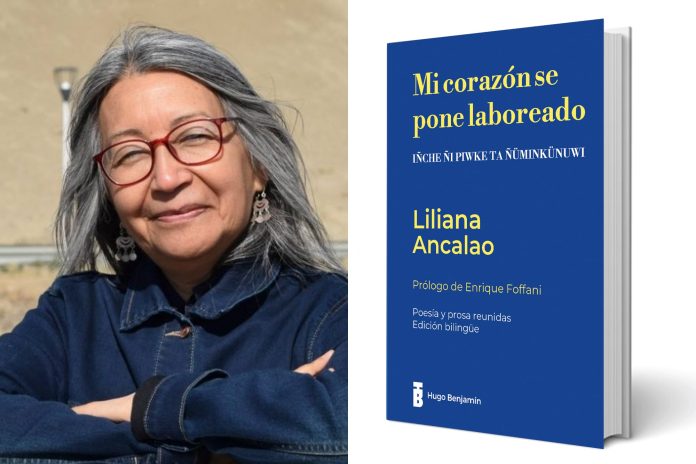

“La respuesta nos sorprendió a todos: las salas estaban repletas, con gente incluso sentada en los pasillos -recuerda Martínez Siccardi en diálogo con LA NACION-. Liliana Ancalao, una poeta imprescindible más allá de cualquier categoría de etnia, género o geografía, abrió las jornadas. Este año regresa para presentar Mi corazón se pone laboreado, su obra reunida, cuya publicación surgió a partir de su participación en la edición anterior de la Feria. Ahí ya tenemos dos de los principales objetivos: mostrar a un público masivo la literatura de autores originarios y fortalecer la difusión de escritores que, en su mayoría, viven lejos de Buenos Aires y han tenido históricamente un acceso difícil a las editoriales».

Mi corazón se pone laboreado-Iñche ñi piwke ta ñüminkünuwi (Hugo Benjamín, $ 31.900) reúne cinco títulos de poesía y prosa de Ancalao en edición bilingüe, español y mapuzügun. Tiene un prólogo del profesor Enrique Foffani y edición a cargo de la escritora Sylvia Iparraguirre; los tres participan de La Palabra Indígena que tiene como ejes centrales las lenguas indígenas y su literatura.

Tras la jornada inaugural, el jueves, a las 19, el peruano Rumi Quispe-Collantes hablará sobre el estado de la lengua quechua con Ingrid Bejerman; a las 20:30, Ancalao presentará su obra reunida con Iparraguirre y Foffani. El viernes, a las 19, el paraguayo Javier Viveros y Víctor Quinchao, de Neuquén, abordarán el guaraní y el mapuzüngun en relación con la historia colonial en una mesa moderada por Martínez Siccardi (cuya obra literaria aborda la cuestión indígena). A las 20:30, cerrará las jornadas el poeta y músico diaguita Sandro Rodríguez, acompañado por Foffani y Julieta Obedman.

Martínez Siccardi remarca que, en la Argentina, “las voces indígenas han estado históricamente silenciadas y la relevancia de leer literatura de autores originarios radica en poder escuchar esas voces y sumergirse en una subjetividad que a la mayoría de los argentinos les resulta ajena”. La poesía y la prosa indígenas, señala el autor de Los hombres más altos, “siguen cánones estéticos no muy distintos de los de la literatura argentina contemporánea, aunque el verdadero salto está en los temas que abordan”.

El ciclo en la Feria se puede interpretar como un gesto político. “La decisión de realizar el primer diálogo de escritores originarios surgió a fines de 2023, antes de las elecciones presidenciales, y la idea era saldar una deuda muy antigua de la Feria con estos autores -responde el autor de Margot en el lago Cardiel-. Sin embargo, el momento político actual es especialmente hostil hacia los pueblos originarios, y un espacio como este se vuelve doblemente valioso“.

“Nuestra historia ha estado siempre, espiritualmente, ligada a la tierra”, se lee en uno de los escritos de la obra reunida de Liliana Ancalao, uno de los acontecimientos editoriales de 2025. La poeta nacida en Comodoro Rivadavia en 1961 reivindica el término “oralitura” acuñado por el poeta mapuche Elicura Chihuailaf, que refiere a la expresión artística de una cosmovisión que marca, además, una continuidad cultural a través de la transmisión oral y escrita de mitos, leyendas, canciones, poemas y relatos.

“La realización de las primeras jornadas de La Palabra Indígena, dentro de las propuestas de la Feria del Libro, fue un acontecimiento feliz, en el sentido de que ampliaron para más lectores estas literaturas escritas desde una identidad contemporánea de pueblo originario y abrieron para más interesados las preguntas sobre la existencia de estos pueblos y su arte que, en el caso de mi pueblo mapuche, transcurre a ambos lados de la cordillera de los Andes”, dice Ancalao a LA NACION.

Consultada acerca de cómo le gustaría que sea leída su obra, responde: “El contexto en el que me gustaría ser leída es como parte de un movimiento de escritores que se reconocen originarios, que venimos publicando en Abya Yala [’tierra viva’], a veces, en ambas lenguas: la materna y la impuesta, en poesía o en prosa. En estas literaturas se leen otros modos de concebir el mundo; otras formas de buen convivir entre todos los seres que comparten un territorio; aparecen otros idiomas, por supuesto, que surgieron para nombrar y ordenar ese mundo y un estar transitando la contemporaneidad sostenidos en las memorias ancestrales y recientes».

“Que dos potencias como son el profesor Enrique Foffani y la escritora Sylvia Iparraguirre se hayan propuesto y ocupado en reunir mi poesía y mi prosa en un libro es una de las consecuencias que tuvieron estas jornadas, ayelen tañi piwke, estoy contenta y agradecida por ello», concluye.